Erinnerungskultur: Geschichte einordnen statt abhängen

Hürtgenwald – Wie umgehen mit der Erinnerung an die Verbrechen der NS-Zeit, an das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte? Das Grundgesetz, das vor 75 Jahren in Kraft trat, verkörpert den Gegenentwurf zur nationalsozialistischen Ideologie, schon mit seinem ersten Artikel: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Dies ist die Lehre aus der Zeit zwischen 1933 und 1945. Doch vielfach werden die Rufe danach, lauter, dass es doch nun endlich einmal genug sei mit der Erinnerung daran. Wie sieht also eine zeitgemäße Erinnerungskultur aus?

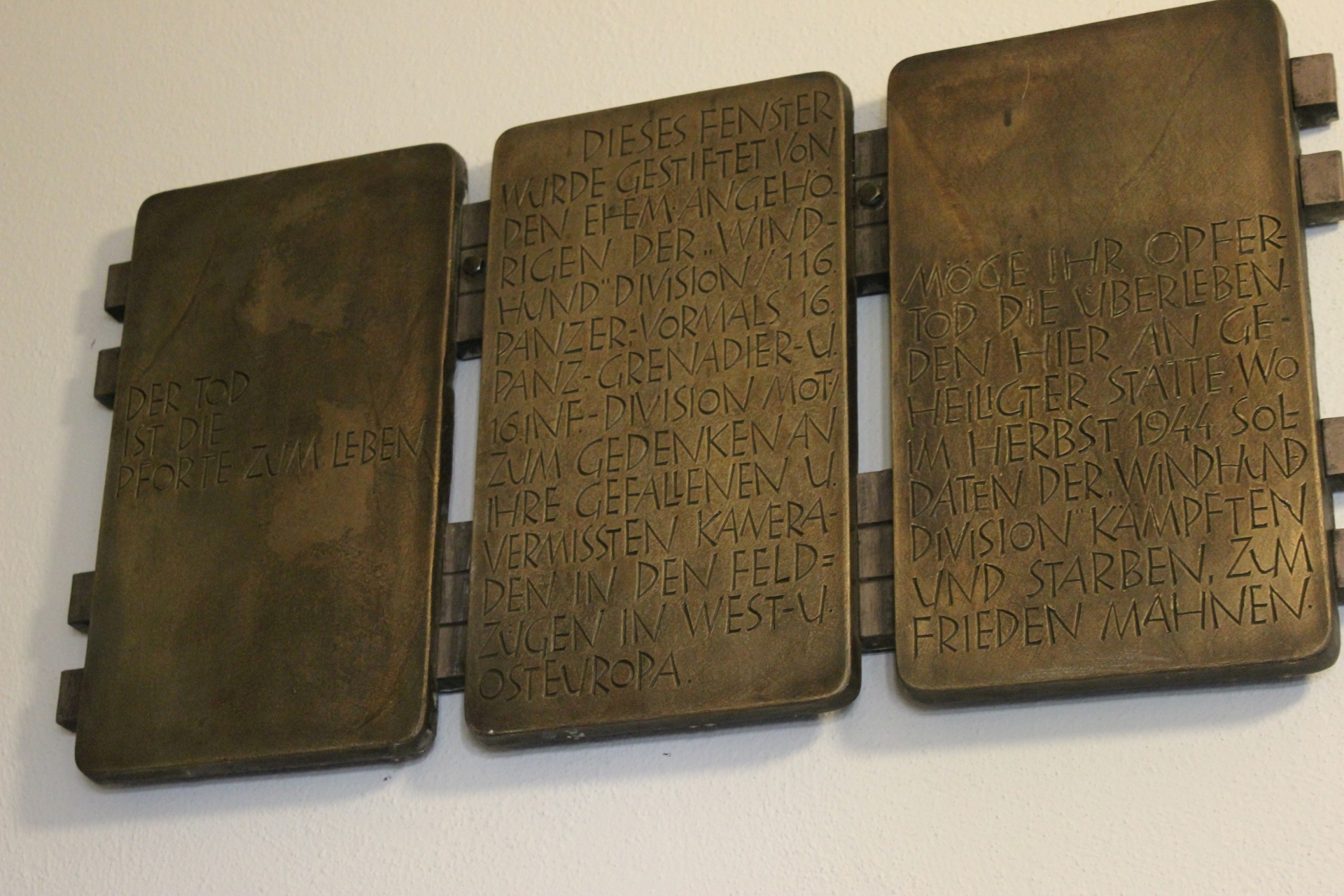

Vor dieser Frage standen die Kirchengemeinde in Vossenack und das Bistum Aachen. In der Kirche gibt es drei Gedenktafeln, die aufgrund des im Fenster (sog. Windhundfenster) dargestellten Pelikanmotivs eine Parallele vom Opfertod Christi zum vermeintlichen Opfertod von Soldaten ziehen. Im Zuge der Renovierung wurde der Innenraum der Kirche in einem Gesamtkonzept betrachtet, das sowohl die Wandgestaltung als auch die Platzierung verschiedener Objekte im Kirchenraum beinhaltet. Der Kreuzweg wurde wieder im ganzen Kirchenraum verteilt. Auch die Gedenktafeln haben einen passenden Rahmen und eine Einordnung erfahren. Maßgeblich unterstützt vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) und gemeinsam mit dem Bistum Aachen haben die Akteure vor Ort entschieden, die Tafeln im Vorraum der Kirche zu platzieren und sie historisch einzuordnen. „Wir haben uns ganz bewusst gegen ein Abhängen der Tafeln entschieden. Durch die historische Einordnung wird nun eine Auseinandersetzung mit der Geschichte ermöglicht, die aus Sicht des Bistums Aachen immer wieder neu wichtig ist“, betont Dr. Anna Wellding, Kunst- und Denkmalpflege im Bistum Aachen, und ergänzt: „Erinnerungskultur zu bewahren, damit sich Geschichte nicht wiederholt, das ist eine Verantwortung, die Kirche auch auf Grundlage des christlichen Menschenbildes hat.“

Entwickelt haben die historische Einordnung Dr. Helmut Rönz, Keywan Klaus Münster und Alexander Olenik vom LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte.

Das Bistum Aachen setzt sich immer wieder – auch kritisch – mit der eigenen Rolle im Nationalsozialismus auseinander. Bereits bei der multimedialen Ausstellung „Das Bistum Aachen im Nationalsozialismus. Eine Spurensuche in Biographien und Ereignissen“ in den Räumen der Nationalparkseelsorge Eifel und dem gleichnamigen 2023 erschienen Buch arbeiteten Diözese und LVR eng zusammen. „Fachliche Hilfen bei der Erinnerungsarbeit und die Erforschung der regionalen Geschichte in der NS-Zeit nehmen für den Landschaftsverband Rheinland und für unser Institut eine zunehmend große Rolle ein. Erinnerungsarbeit ist immer ein Prozess, an dem unterschiedliche Akteure mit verschiedenen Bedürfnissen und Perspektiven mitwirken. Uns ist auch hier in Hürtgenwald wichtig, dass an diesem Prozess möglichst viele Bevölkerungsgruppen teilhaben und konstruktiv miteinander ins Gespräch kommen“, betont Dr. Helmut Rönz. Sein Mitarbeiter Keywan Klaus Münster ergänzt: „Erinnerungskultur muss in jeder Generation aufs Neue ausgehandelt werden – das geht nicht ohne Anstrengungen und Diskussionen. Aber es lohnt sich, hier eine breite Perspektive einzunehmen.“

Und Pfarrer Josef Wolff betont: „Die Renovierung und die Enthüllung der Infotafeln ist für die Kirche St. Josef Vossenack ein wichtiger Schritt, der dazu beiträgt, Geschichte nicht zu verklären, sondern sie richtig einzuordnen.“

Zum Hintergrund:

Erinnerungsort zwischen Verklärung und Debatte

Die Pfarrkirche St. Josef in Vossenack entwickelte sich nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem wichtigen Gedenkort des „Familienverbandes ehem. Angehöriger der Windhund-Division (116. Panzer-Division) e.V.“. Pfarrer Matthias Hegger (1905-1988) pflegte engen Kontakt zu dessen Mitgliedern. In den 1950er Jahren etablierte sich eine intensive Zusammenarbeit. Im Kirchengebäude fanden Gedenk- und Bittgottesdienste für die 116. Panzerdivision statt.

Um die Jahrtausendwende setzte eine Debatte über die unreflektierte Erinnerung an die „Windhunde“ in der Pfarrkirche und im Hürtgenwald ein. Heute kann St. Josef auch als Ort der Diskussion über angemessene Formen des Gedenkens dienen.

Wer waren die „Windhunde“?

Die 116. Panzerdivision der Wehrmacht nahm unter anderem an den 1944/1945 stattfindenden Gefechten um Aachen und im Hürtgenwald teil. Die NS-Propaganda machte sie unter der Selbstbezeichnung „Windhund-Division“ bekannt. Der Mythos wirkt bis heute nach und erinnert an das von Adolf Hitler formulierte nationalsozialistische Menschenideal: „Flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl“. Die Beteiligung von Angehörigen der Division an Kriegsverbrechen spielte lange keine Rolle. Stattdessen wurde ihr Einsatz als Aufopferung für Deutschland fehlgedeutet.

Ein Fenster, drei Tafeln und ihre Geschichte

1961 schuf der Dürener Künstler Hermann Gottfried (1929-2015) ein neues Fenster für die Pfarrkirche St. Josef. Es wurde vom „Familienverband ehem. Angehöriger der Windhund-Division (116. Panzer-Division) e.V.“ gestiftet und mit deren Emblem versehen. Das Fenster zeigt einen Pelikan, der seine Jungen mit dem eigenen Blut füttert. In der biblischen Darstellung verkörpert das Motiv die mit dem Tod Christi verbundene Erlösung der Menschen. Der Familienverband bediente sich dieser Deutung und stilisierte den Einsatz der 116. Panzerdivision unter nationalsozialistischem Oberbefehl zu einer Erlösertat. Auch die bis 2023 unter dem Fenster hängenden drei Gedenktafeln greifen das Erlösungsmotiv auf. Ihr Text legt eine Parallele vom Opfertod Christi zum vermeintlichen Opfertod von Wehrmachtsoldaten nahe.

Das Kirchenfenster und die Gedenktafeln sind Ausdruck ihrer Zeit und heute als museale Objekte zu betrachten.